推进新型城镇化应增强产业支撑,并根据各地资源环境承载力、功能定位、城镇化进程和人口规模,灵活应对、稳步推进,避免急于求成或千篇一律。

新型城镇化有了新方向。近日公布的《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》提出,通过五年努力,使城镇常住人口比例接近70%,更好地支撑经济社会的优质发展。这意味着,届时我国城镇常住人口将突破10亿。在“十四五”规划“城镇常住人口比例达65%”目标提前完成的基础上,城镇化建设为何再度提速?我国城镇化的空间和动力还有多少?

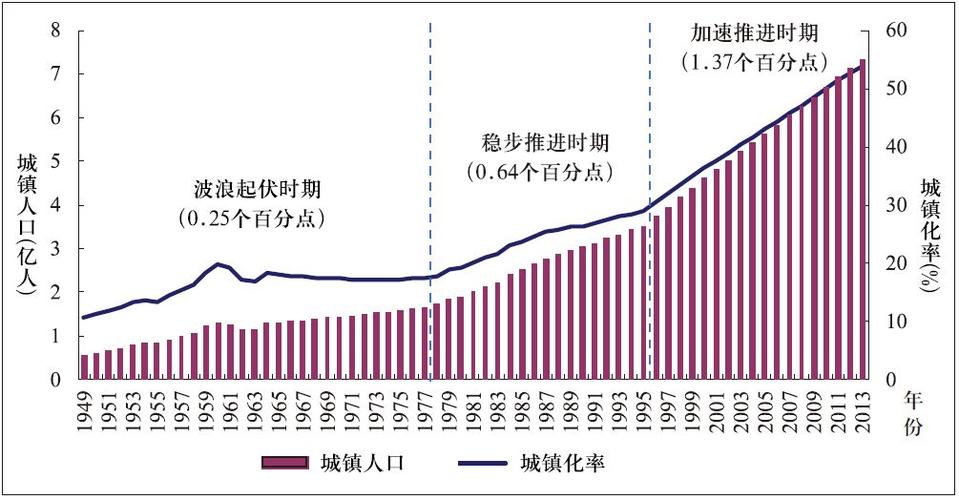

城镇比重增加,乡村比重下降,这是现代化进程的自然规律。改革开放以来,我国经历了规模最大、速度最快的城镇化历程,尤其是在党的十八大后,新型城镇化建设取得重大成就,城镇常住人口比例从2012年的53.1%提升至2023年的66.16%,城镇常住人口达9.33亿,近10年累计1.65亿农业转移人口落户城镇。

与发达国家约80%的水平相比,我国城镇化率仍有提升空间,且2023年户籍人口城镇化率仅为48.3%,比常住人口城镇化率低约18个百分点,仍有1.7亿进城务工人员及其随迁子女未在城镇落户。长期以来,土地城镇化速度快于人口城镇化的现象比较普遍,一些城市规模快速扩张、建设不断完善,但居民在教育、医疗、养老等方面的需求却难以满足,大量进城务工人员尚未融入城市生活,部分中小城市和县城在产业和人口承载方面存在不足。不论是借鉴国际经验还是从提升发展质量的角度来看,我国城镇化仍蕴藏着较大的潜力和空间。

与乡村相比,城市具备更多就业机会和更好的公共,农民进城就业的愿望仍然强烈。随着新型城镇化水平的稳步提升,居民消费潜力将持续释放,随之而来的是对城市基础设施、公共设施和住房等方面的巨大投资需求。据测算,我国城镇化率每提高1个百分点,每年可增加2000多亿元消费需求,带动万亿元规模的新增投资需求。

想要在城市安居乐业,人们最关心的无外乎“衣食住行、生老病死、安居乐业”。从“乡土中国”到“城镇中国”,解决“人”的问题是推进新型城镇化的关键。这也正是《行动计划》将实施新一轮农业转移人口市民化行动列为首要任务的原因。我国将重点关注进城务工人员及其随迁子女,兼顾城市间流动人口,统筹推进户籍制度改革和健全常住地基本公共制度,着力解决农业转移人口最关心的就业稳定、子女教育、住房保障和社会保险等问题。

城镇化与工业化发展相伴而生,非农产业在城镇集聚、农村人口向城镇转移是自然历史进程。这意味着,推进新型城镇化需要不断强化产业支撑,并根据各地资源环境承载力、功能定位、城镇化发展水平和人口规模因地制宜、稳扎稳打,不能急于求成或千篇一律。

相关文章推荐阅读:

微信扫一扫

微信扫一扫